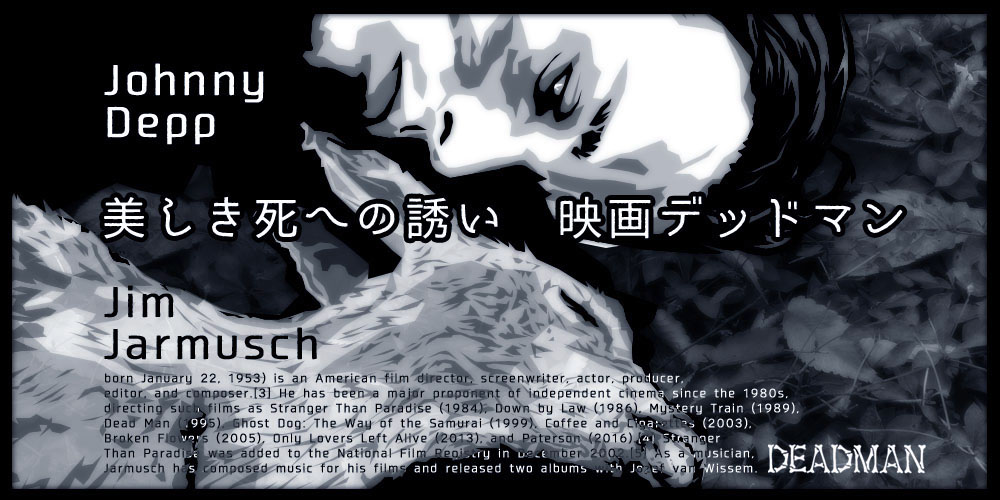

映画《デッドマン》 チベット密教《死者の書》の導きのような美しき死への誘い。その物語の全編は、主人公ウィリアム・ブレイクの死にゆく《脳内風景》の具現化なのか?

ちょっと辛気くさい映画なのですが、最近、英国の詩人ウィリアム・ブレイクの詩の脳内再生が止まず、何処かに吐き出さないと収まりそうにないので、少しの間のおつきあいを。

![]()

ジム・ジャームッシュ監督は、デビュー作《パーマネント・バケーション》からほぼ全ての作品を観ている程大好きなのです。初期はモノクロ映像の作品がほとんどで、ジム・ジャームッシュならではの審美眼で映し出されたその映像は、ことのほか美しく、その集大成と言える作品が、この《デッドマン》なのです。

![]()

ジム・ジャームッシュの映画は、いつも音楽の使い方が絶妙でこの映画もニールヤングの即興ギターが全編を通して響き渡り、基本的なイメージを作り上げております。主演のジョニー・デップは親族の出自がインディアンのチェロキー族の血を引くことも重なり、その生死観のイメージに最適なキャスティングだったのでしょう。

![]()

物語りは、アメリカ西部開拓時代。仕事も恋人も失った主人公ウィリアム・ブレイクが、職を求めクリーブランドから機関車に乗ってマシーンという町にやってくる所から始まります。暗転を多用した機関車の客室のシーンにニールヤングのギターのフェードイン・フェードアウトを重ねた演出を見る観客は、既に夢か現かあやうくなり、生と死の狭間へ誘われます。

![]()

結局、マシーンでは職は得られず、ふらりと寄った酒場で出逢う花売り娘(元娼婦)セルと知り合い一夜を共に。その朝、 セルの元恋人の男が現れ発砲。セルは撃ち殺され、ウィリアム・ブレイクも心臓の横に銃弾が残る程の傷を負いながら、自己防衛の為、その男を撃ち殺します。

お尋ね者となったウィリアム・ブレイクは、三人の極悪な賞金稼ぎらに追われる身に。逃亡の途中、ノーボディと名乗る インディアンに何故か命を救われ、二人しての逃亡の旅が始まります。

![]()

このノーボディ、昔、奴隷としてイギリスにさらわれた折、詩人で画家のウィリアム・ブレイク(実在の人物)を知り、おおいに尊敬しており、同名の主人公ウィリアム・ブレイクをその本人と勘違いし、たくさんの詩(死?)のフレーズを投げかけます。

![]()

ノーボディの吐く言葉は、詩人ウィリアム・ブレイクの詩の引用が多く、難解で意味不明なセリフに戸惑うことでしょうが、 そんな事よりも、逃亡中の西部の素晴らしく美しいモノクロの風景と、ニールヤングの詩情豊かな即興ギターがとても心地よく、 時間が経つと共に、異次元の世界へ引き込まれてゆくのです。

その後、主人公ウィリアム・ブレイクは、個性的な登場人物達との命のやり取りを経験しながら、生きること、死ぬことの意味を体験するたびに成長(覚醒)してゆき、ラストは…。

![]()

結局、この物語の全ては、死に行く主人公ウィリアム・ブレイクの脳内のイメージの影像化に過ぎず、出てくる登場人物も 、ブレイク本人の様々なトラウマや分裂した感情の現れのようにに思え、観る側はチベット密教《死者の書》の枕経を聴きながら、 黄泉の世界へ誘われている死者のような錯覚を覚えるのです。

![]()

人は死の瞬間迄、成長(覚醒)の可能性があり、生きている限り何時だって上書き可能な事(オセロの様に瞬時にしてクロをシロに返すように)を思わずにいられません。

だからこその《メメント・モリ(死を想え)》

解釈の仕方は観客の数程ある様な、難解な映画ではあるのでしょうが、物語を観るよりも詩やイメージを映像や音楽やセリフで感じたいと思われる方には、最良な映画だと思います。

![]()

最後に詩人ウィリアム・ブレイクは17〜18世紀の実在したイギリスの画家・詩人で、当時の絶対権威・キリスト教儀の独善的、偽善的な解釈(キリストが唱えた教えとはかけ離れた)に真正面から意義を唱え、自身のビジョンを通して見た真理を詩や、版画として表現し続けました。

人間は、欲望の抑制からは何も生まれない。まず、そのサガや業を認め、「その善悪全てに等しく価値があり、そこから愛や許しを育んでいこうではないか!」と、ドンドンと泣きながら机を叩いていたのです(嘘つけ!)。

当時は、あたりまえの様にまったく認められず、貧困のうちに生涯を閉じます。しかしながら、いまや全世界に名声は広まり、その詩や絵画は今も輝き続けています。

![]()

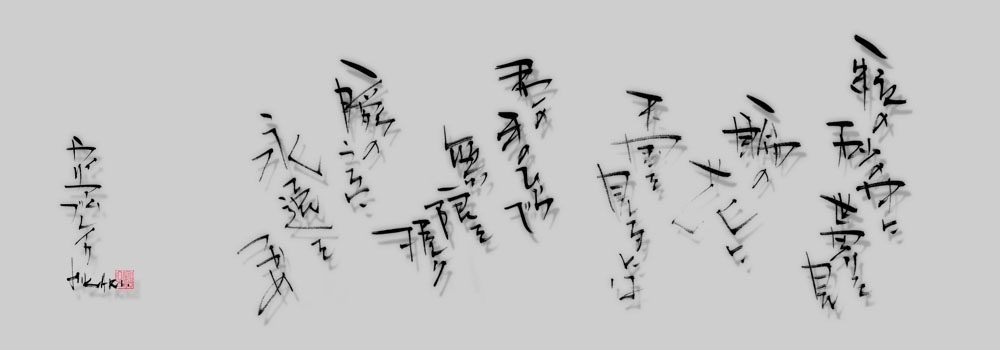

それでは、僕の大好きなウィリアム・ブレイクの詩の一節を書にしたためまして終りに致します。

一粒の砂の中に世界を見

一輪の花に天国を見るには

君の手のひらで無限を握り

一瞬のうちに永遠をつかめ